Ventuno anni e non sentirli

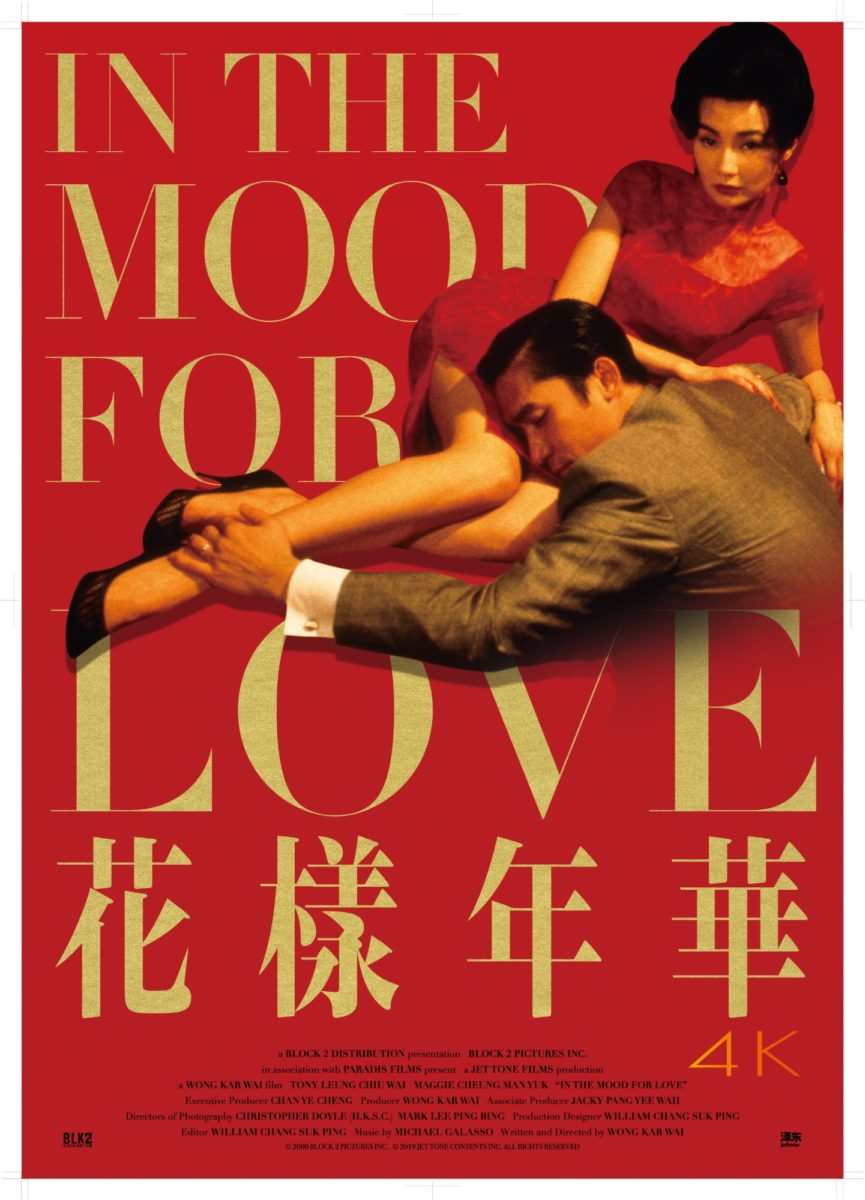

Maggie Cheung incede ondeggiando sulle scale, indossando preziosi abiti Cheongsam , opere d’arte che ne esaltano le forme armoniche, il collo da cigno, la grande classe, la freddezza apparente che racchiude un fuoco interiore. Simbolo di erotismo portato alle estreme conseguenze perché di lei non verrà mostrato che un polso, una gamba accavallata, la caviglia che questa volta più che essere << un compasso che misura il globo terrestre per donargli armonia>> è linguaggio, espressione di stati d’animo, di momenti. Maggie Cheung, alias signora Chan, non si bagna mai nemmeno quando su Hong Kong si abbattono i tifoni e il grisaglia di Tony Leung , l’inarrivabile signor Chow, diventa fradicio. Sono trascorsi ventuno anni eppure In The Mood For Love è ancora tra noi. Ci coinvolge come la prima, la seconda, la terza, le innumerevoli volte che lo abbiamo guardato, vissuto, vivisezionato, travondoci sempre cose nuove e differenti e lo stesso senso di perdita che altro non è che una triste quanto cruda e reale metafora di ogni esistenza. Eccolo di nuovo qui per strana coincidenza nei giorni in cui le sale finalmente riaprono che poi troppo strana non è, perché è giusto che sia un capolavoro restaurato e in versione originale a certificare un ritorno.

Il mélo entra nel terzo millennio

In The Mood For Love apparve al cinema nel 2000. E fu subito tsunami violento. Il film di Wong Kar wai, l’allora ragazzo terribile e irregolare della cinematografia di Hong Kong, fece invecchiare di colpo qualsiasi rivisitazione di storie romantiche, di amori impossibili e clandestini. Riscrisse all’alba del terzo millennio le regole di un genere, esasperando le intuizioni della nouvelle vague francese. Il mélo è destrutturato. La sottrazione verbale prende il posto dell’accumulo. Lo spazio acquisisce un peso specifico basilare; il tempo si trasforma in frammenti. La forma sprigiona il contenuto. Il colore è linguaggio, la musica non un semplice accompagnamento. La versione integrale distribuita da Tucker Film, restaurata da Criterion, dal laboratorio bolognese de L’Immagine Ritrovata con la supervisione dello stesso regista, non solo dona nuovo colore alla fotografia di Christopher Doyle e Mark Lee Ping Bin ma aggiunge, potenzia il capolavoro, ne sancisce la propria unicità.

La memoria come prigione

Nulla è sottoposto al caso, anche se Wong Kar wai gira con un canovaccio che ha in testa, quasi un viaggio la cui traiettoria sia da modificare giorno dopo giorno. Un viaggio maniacale nelle scelte, nella precisione di queste. L’autore agisce sul cinema con un microscopio. Piazza i suoi amanti traditi a specchio dei traditori. Indaga i loro volti, muove Cheung e Leung in brandelli esistenziali. Fissa crucialità. Addio all’ansia di dover descrivere la passione secondo i canoni della tradizione. Non esistono baci, non esiste sesso ma un sottointendere che profuma di clandestinità, del suo fascino, dell’apnea che procura. Il signor Chow e la signora Chan sono epigoni usciti dai film di Douglas Sirk, resuscitati da Truffaut, silenziati da Antonioni, enfatizzati da Fassbinder di cui troppo spesso ci si dimentica. In Wong Kar wai tutto questo riandare al passato è mezzo per costruire un cinema nuovo, consapevole di ciò che sono state le proprie radici ma desideroso di proporsi in modo autonomo e personale e non è un caso che la rivoluzione avvenga con la storia più vecchia del mondo: lui e lei che si incontrano, si amano, si perdono. Restando solo memoria, ricordo e non vissuto.

Il cinema fotografia dell’esistenza

Il cinema diventa la fotografia di accadimenti di << un tempo sognato che bisognava sognare >> per dirla alla Fossati. Perché ad ossessionare da sempre tutta la produzione di Wong è la memoria che imprigiona, da cui non si fugge. Fu così in Ashes of Time e nei lavori meno noti al grande pubblico(un esempio è questo https://guidoschittone.com/perduti-nel-fascino-degli-angeli/ ), quando Wong alla fine degli Anni’80 apparve sulla scena. Il leit motiv è sempre lo stesso. Il tempo è sospeso, siamo il nostro passato e il nostro non detto, il segreto che abbiamo rinchiuso come fa il signor Chow nella strozzatura di un monumento della civiltà scomparsa khmer, in una città, Ankgor, spettrale. Morta, memoria anch’essa. E nel film successivo, 2046 sequel ideale di In The Mood For Love, Wong Kar wai ci darà la certezza che << i ricordi sono sempre bagnati di lacrime >>.

Il senso morboso di una sconfitta

In The Mood For Love fin dalla didascalia introduttiva è permeato dal senso morboso di una sconfitta. Tutto è già stato vissuto, la parola fine è scritta nelle frasi dell’incipit. Wong Kar wai entra in un mondo che non esiste più. Come Hong Kong degli Anni’60, metropoli in piena espansione demografica e economica in cui il regista approdò bambino, anch’essa quindi ingabbiata dalle sbarre della memoria. Non esistono che pochissimi scorci, sempre gli stessi, all’aperto. La storia viene consumata all’interno di stanze, di uffici, di redazioni, ristoranti, scale. L’allegoria della vita di Chow e Chan è il corridoio colorato di rosso infernale, sfuocato, che conduce alla stanza 2046, un rifugio che sa già di esilio e di fuga. Porte che si aprono, si rinchiudono. Maggie Cheung e Tony Leung mettono in scena il rito del corteggiamento, la divisione dello spazio che solo nell’eccezione, quindi nello straordinario, diventa comune. Brandelli di esistenza, appunto. Frammenti di vita. Dove il tradimento è una conditio sine qua non che si subisce e si attua nei confronti soprattutto di noi stessi. La fuga di Chow è il preludio a un inevitabile ritorno. Ma quella sarà un’altra storia, sarà 2046, il tentativo di violare le tenaglie del tempo senza mai arrivare al dunque. Perché siamo ciò che siamo stati. Lunga vita a questo film.