Labbra che si uniscono con passione, lingue che si intrecciano: fin dalla prima immagine di Widows, Eredità Criminale si comprende quanto Steve McQueen non possa tradire il suo modo di intendere e di fare cinema. Lui, grande indagatore di corpi, può attraversare narrazioni cinematografiche differenti ma il marchio di fabbrica-e che fabbrica aggiungiamo-è a denominazione d’origine controllata, è McQueen punto e basta. Questo suo ultimo film è una delizia dalla prima all’ultima scena; non ha cali di tensione, offre sorprese a non finire, divertimento, sorrisi, riflessioni. Negli Usa sta sbancando il botteghino ed è avviato a una probabile conquista di parecchi Oscar; in Italia, nonostante qualche recensione sul distruttivo andante, potrebbe accadere lo stesso. Per la seconda volta in carriera l’autore britannico affronta il genere: fu così per 12 Anni Schiavo ma l’inserimento nell’action movie classificato heist, ovvero colpo inteso come rapina, presentava molti più rischi:l’affollamento delle offerte innanzitutto, il confronto con i diretti concorrenti e la miriade di illustri predecessori. McQueen opta per una strada propria non rifiutando a priori gli schemi del genere. Li dispone sul tavolo, li mescola poi li divide, ne smorza gli aspetti patetici, ne ingigantisce le forme violente per poi sgonfiarle, sembra un paradosso ma non è, con l’eccesso che produce riso o sorriso, sfiorando Tarantino più che Soderbergh e compagnia. Confonde lo spettatore crivellandolo di immagini sparate a tutta velocità in un lunghissimo incipit alternato, dove fatti del passato e personaggi del presente vengono presentati a uno a uno per contestualizzare la storia che poi inizia per davvero seguendo solo formalmente lo stilema classico del racconto ma facendosi beffe del noir e di tutti gli stereotipi del caso. È qui che molta critica si è trovata in disaccordo con McQueen, sperando forse in un film diverso non accettando il fatto che un grande regista di culto scelga la strada della leggerezza al posto della cupezza per parlare degli Usa. Perché è proprio questo il convitato di pietra di Widows. La scoppiettante sceneggiatura di Gillian Flynn confonde infatti le acque: l’azione tende ad oscurare il sottofondo analitico ma è un semplice artifizio che lo spettatore comprende subito.

L’AMERICA di McQueen è ben diversa da quella che ci ha propinato per esempio Spike Lee nel recente e sopravvalutato-troppo secondo noi-Blackkklansman. In Widows è impossibile non parteggiare per le tre vedove che per disperazione cercano di piazzare un colpo fuori dagli schemi portando a compimento ciò che i loro mariti stavano pianificando. Sono mosse dalla perdita dello status economico, dal crollo della loro zona confortevole e da una certa sete di vendetta. Ma non è un film a tesi; senza bisogno di spezzarsi le unghie, sotto la corteccia del divertimento c’è una visione dell’America nerissima, dove il buono non esiste, dove tutto è marcio, dove i neri sono perfidi e mossi dagli interessi personali come i bianchi. Non c’è lotta di classe e nemmeno lotta tra razze. Tutti i protagonisti che gravitano nella vicenda nascondono ombre. Nessuno si muove inseguendo ideali ma solo ciò che potrà assicurare la sopravvivenza e il potere in tutte le sue forme.

IN WIDOWS, l’ottica di McQueen si esalta nelle scene di passaggio, le stesse che in superficie potrebbero apparire semplici espedienti narrativi di collegamento. Invece rappresentano la struttura portante dell’opera. Amo molto quella in cui l’ottima Elizabeth Debicki entrando in un supermercato di armi scopre un mondo che è tipicamente statunitense. Madri con bimbi intente a maneggiare, controllare, verificare, consigliare come se ci si trovasse in un qualsiasi Esselunga del proiettile. È uno spaccato che solo un grande regista senza la spocchia di andare alle Crociate-stile Michael Moore-può inserire in un film, privandolo di inutili e goffi proclami. Quella scena è già un manifesto dell’anima western che gli Usa non hanno mai perduto. Come spaccato di vita mi ha ricordato quell’altrettanto potente e forte scena del mercato del bestiame di Un Gelido Inverno, il film di Debra Granik che lanciò nel 2010 il fenomeno Jennifer Lawrence nel firmamento delle future stelle del cinema indipendente Usa e poi di Hollywood.

NELLA PRODUZIONE di McQueen il significato non può mai essere disgiunto dal proprio significante. È quest’ultimo che il regista ricerca e ci propone: spetta poi allo spettatore coglierlo. Così mettendo assieme i significanti McQueen giunge a una visione di una umanità, più che di una nazione, priva di qualsiasi bussola. Nessuno crede realmente in ciò che dice. C’è un politico, Colin Farrell che sfoga tutte queste contraddizioni all’interno di un’automobile senza essere mai inquadrato: la camera fissa il percorso della vettura puntando l’obiettivo sullo specchietto retrovisore, visto dalla trequarti anteriore e il vetro dell’autista mentre sfilano i panorami della Chicago degli indigenti e della buona borghesia. È una scena tecnicamente magistrale, fortissima che spezza all’improvviso il caleidoscopio degli eventi precedenti. C’è poi il magnifico discorso quasi gramsciano del pastore evangelico sull’ignoranza con il prevedibile risultato che proprio lui sarà l’ago della bilancia di corrotti e corruttori.

McQUEEN con questi tre passaggi, secondo me portanti, realizza quindi un film dove la profondità di riflessione non viene mai disgiunta dalla gioia, palpabile, di creare spettacolo, di donare allo spettatore la pura evasione, stato mentale quasi rivoluzionario per il regista di Hunger e Shame. Ma le fondamenta del suo cinema restano non solo nella forma. A voler essere pignoli proprio con Shame ci sono parecchi punti di contatto sia nella creazione di scene che mostrano lo straniamento del singolo individuo nel contesto metropolitano sia proprio in quella mancanza di senso etico che caratterizza i suoi protagonisti. C’è poi l’immancabile autocitazione nella scena della corsa di Cynthia Erivo che ci riporta a quella stupenda di Michael Fassbender in Shame che da sola valeva l’intero prezzo del biglietto.

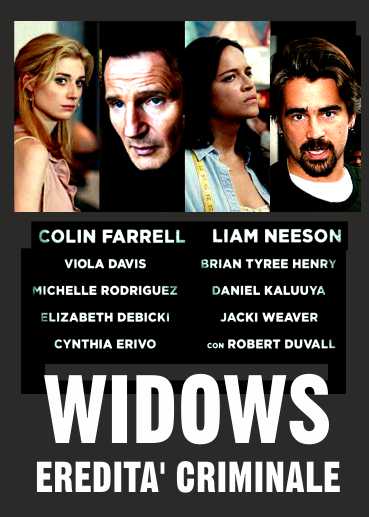

È DIFFICILE non accennare al cast di Widows. È stellare nel senso pieno del termine: le vedove, Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, si confrontano con altrettanti giganti da Colin Farrell a Liam Neeson, da Daniel Kaluuya– più che mai killer tarantiniano-a Brian Tyree Henry fino ad arrivare alla già citata Cynthia Erivo. Ma una segnalazione per gli amanti della tradizione la meritano gli immarcescibili Robert Duvall, nella parte del durissimo e concreto padre di Farrell e Jacki Weaver, qui madre di Elizabeth Debicki. Personaggi fondamentali nello spiegare ai figli come bisogna agire in un mondo dove l’unica speranza di sopravvivenza è legata all’adeguarsi al deserto morale. Tutto questo McQueen lo tramuta in una risata, in una brillantissima amarezza e in un’azione tesa dal primo all’ultimo secondo del film. Il crimine si eredita. Anche per salvarsi.