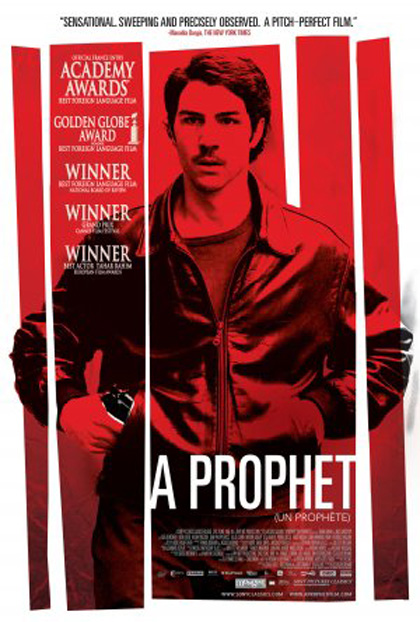

In Italia abbiamo dovuto attendere quasi un anno per vedere << Un prophète >>, il film con il quale Jacques Audiard è tornato sul grande schermo dopo i successi di <<Tutti i battiti del mio cuore >> e di <<Sulle mie labbra >>. Un anno alle prese con una distribuzione che lo ha negato in autunno, per Natale, durante l’inverno, attendendo un Oscar per il miglior film straniero che non è arrivato mentre in gran parte d’Europa le pellicola di quello che è il migliore regista francese si poteva gustare a fondo. Stranezze tutte italiane, ma è meglio lasciar perdere. A Cannes << Un prophéte>> avrebbe dovuto vincere la Palma d’Oro che per ragioni di giuria- Isabelle Huppert ne era il presidente- andò invece al meritevole ma opinabile, in quanto film a tesi, << Il nastro bianco >>. Ma ora è primavera anche per il cinema e il film di Audiard, figlio di uno degli sceneggiatori principi della nouvelle vague, sboccia come un fiore in tutto il suo splendore.

Un viaggio tra i fantasmi della libertà

<< Un prophéte>> inizia con un ragazzo di origini maghrebine della banlieu che si tiene stretta la testa tra le mani ascoltando le grida e i lamenti di chi entra, come lui, in carcere, che viene trasferito per scontare una condanna a sei anni per non si sa quale delitto commesso e che osserva, dai quadrettini della grata del cellulare, le barche che galleggiano sulla Senna, l’ultimo fantasma della libertà prima di fare il proprio ingresso nella sua nuova vita, l’unica che allo spettatore viene concessa di conoscere. E si conclude con la ballata di Mackie Messer di Kurt Weill dell’ Opera da Tre Soldi di Bertold Brecht dopo quasi tre ore di cinema sopraffino, di cinema alla Audiard, dove nulla è lasciato al caso, dove tradizione e innovazione-anche di montaggio, di ripresa- si uniscono in una commistione che vuole dirci di quanto sia ancora forte il cinema di qualità intelleggibile, che può piacere all’appassionato così come allo spettatore generalista.

La prigione come sistema sociale

In mezzo a queste due scene c’è la vita di Malik, il protagonista. Un ragazzo che entra in carcere senza nulla, con appena un biglietto di 50 vecchi franchi celati nella suola delle scarpe, una sigaretta e niente altro. Malik, l’eccellente Tahar Rahim non è nessuno, nemmeno come delinquente. E’dentro non si sa perché ma non ha potere, non ha amicizie criminali, non sa riconoscere le lettere dell’alfabeto, non ha nessuno che gli possa inviare dei soldi per acquistare qualcosa allo spaccio carcerario. E’un <<parìa>>, uno, nessuno, centomila, un tizio uguale a tanti altri che non ha alcun legame, alcuna radice culturale nemmeno con i musulmani. Mangia maiale, ha i gusti di un francese qualunque anche se le sue origini sono diverse. E’un ottimo elemento per diventare il servo dell’autentico padrone del carcere, il <<corso>> Cesar Luciani, interpretato da Niels Arestrup. E così infatti accade: Malik uccide su commissione di Luciani un altro maghrebino che si trova in isolamento e sotto protezione perché ha deciso di <<cantare>>. Uno spione, un reprobo che però legge, si accultura, sogna di uscire diverso da come è entrato.

Essere servo per trovare famiglia

Malik lo farà fuori in una delle scene più drammatiche, forti degli ultimi anni, dove non c’è grand guignol solo per il fatto che Audiard ci priva della connotazione ironica e il sangue della giugulare zampilla per davvero tra la camera e la scenografia, aleggia sul peso che Malik da quel momento si porterà addosso. Un omicidio che gli permette di sopravvivere nel regime carcerario e soprattutto per essere lo zero del gruppo di comando, quello dei corsi, quello di Cesar Luciani, che tutto può: gestire i secondini, far ottenere permessi premio, trafficare con il mondo reale dell’esterno, essere boss in tutto e per tutto. Malik ne diventa il servitore. Un servo non sciocco, ma un occhio, un contraltare, una sorta di figlio. È un’analisi che Audiard si porterà appresso anche nei suoi film successivi, in cui l’essere orfani, privi di radici, costringe gli individui a ricercarle anche morbosamente. Malik guarda, ascolta, osserva, rispetta, capisce. Che per sopravvivere bisogna prostrarsi alle regole. Sono quelle del carcere perché Audiard assume la prigione come sistema sociale. Dove non c’è alcun tipo di redenzione ma dove il delinquere diventa una necessità, un adeguarsi allo schema, una risposta, l’unica, per crescere, diventare grandi. E grande, delinquente, Malik diventerà. Non con i toni dell’elegia, non con il trionfalismo o con lo schifo ripreso dall’autore.

Audiard non partecipa ma segue i suoi personaggi

La forza di Jacques Audiard è proprio questa: il non partecipare all’evento ma limitarsi a seguire l’ascesa di Malik nel corso degli anni in cui resta in cella. Da nessuno a Profeta, da nessuno a capo. Malik diventa uomo seguendo passo dopo passo il proprio insegnante involontario, Cesar. Lo odia per la sua crudeltà , lo ammira per la sua sottigliezza di pensiero, Cesar Luciani diventa in breve l’autentico Profeta di chi in un domani sarà il Profeta. Per diventarlo, come nella psicanalisi freudiana, il figlio dovrà uccidere il Padre, annientarlo, levargli a poco a poco potere, carisma, fascino, approfittando del caso e della propria intelligenza. Colpirlo al momento giusto, riportarlo allo stato che Malik conosce bene, essere un niente. Malik studia, impara l’alfabeto, legge, si informa, è furbo, è geniale, va dove spira il vento, sa prendere le decisioni più efferate e utilitaristiche al momento. Perché Cesar gli ha insegnato, suo malgrado, cosa è giusto e cosa è ingiusto per quel sistema. E noi lo seguiamo, ci guardiamo in faccia e alle nostre domande rispondiamo che è normale essere così. Questa è la prigione, una fabbrica di delinquenza, ma questa è anche la vita della società del mondo, cosiddetta libera, quella che Audiard non ci mostra perché non servirebbe a nulla. Malik come metafora definitiva dell’uomo alle prese con lo stato di necessità, con la necessità dell’esistere, con la necessità di diventare adulto.

Il crimine come unica possibilità esistenziale

Non è la prima volta che Jacques Audiard affronta questo tema: << Tutti i battiti del mio cuore >> era basato sul rapporto tra i sogni di un figlio pianista e la grettezza di un padre, la loro incomunicabilità anche sentimentale. Là c’era un delinquere pieno di sensi di colpa. Qui no, qui l’ottica è rovesciata: c’è quasi l’essere delinquente come unica possibilità che ci viene offerta. Malik non odia il padrone Cesar in quanto padrone, lo odia solo perché vorrebbe essere come lui e per diventarlo, appunto, dovrà annientarlo. Non ha altra scelta perché non ne esiste un’altra. Da questo punto di vista << Un prophéte>> è uno dei film più duri e crudeli, amari, ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni. Un film davvero immenso nella sua <<amoralità>> incastrata nel regime carcerario, quasi eastwoodiano con la differenza che qui di giusto e sbagliato non c’è nulla. C’è solo da vivere e da crescere. Quello che Malik, entrato in carcere come nessuno, uscito con la scorta dei suoi nuovi adepti delinquenti e una famiglia ereditata dall’amico, fa senza complessi, sulle note di Kurt Weill in sottofondo. Pronto ad addentare tutto finché un nuovo Malik non addenterà lui.