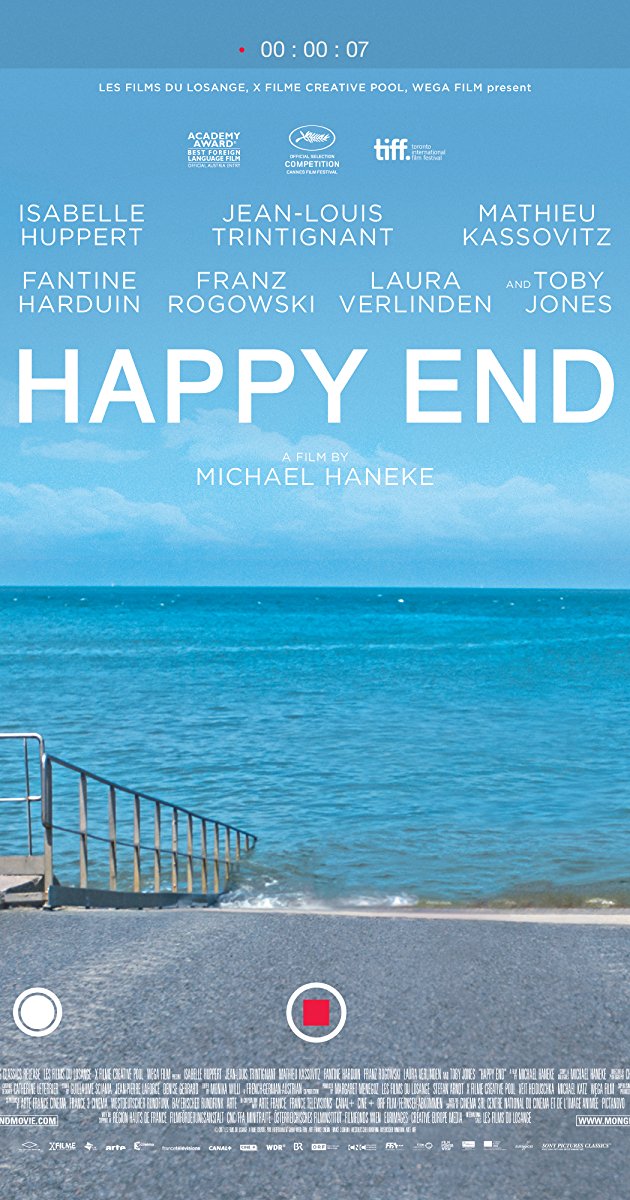

L’OSSESSIONE di Michael Haneke è comune a tanti registi del passato: l’autore austriaco mostra da una vita il progressivo disfacimento della borghesia, la sua dissipatio. Lo fa con la cattiveria e il sarcasmo propri dei grandi, inventandosi nuove storie che però mirano costantemente allo stesso bersaglio. Le sue messe in scena possono assumere forme differenti, passare dall’allegoria del rapporto sadomasochistico di La Pianista, portare alla luce l’altro volto delle persone come nello splendido Niente da Nascondere , abbracciare periodi storici fuori dalla contemporaneità-vedasi il mirabile Il Nastro Bianco– decretarne la morte attraverso Funny Games, giungere persino all’eutanasia necessaria, Amour, ma il circolo vizioso in cui si è calati da Haneke resta sempre lo stesso. Non è una colpa; è degli artisti proseguire il proprio percorso restando fedeli al nucleo centrale della tematica che si vuole portare alla luce. Per questo non comprendo le critiche spesso non positive che sono state rivolte a questo suo ultimo lavoro, Happy End che pur non aggiungendo nulla di nuovo dimostra, ancora una volta, la coerenza narrativa di un autore importante e basilare. Anzi a voler essere sinceri si potrebbe dire che Happy End porti con sé germi di freschezza, vivacità, ironia leggera che altrove erano mancati. Come se a settantacinque anni suonati, Haneke abbia voluto divertirsi nel decretare la definitiva morte della società di cui fa parte e di cui, essendone protagonista, ne è anche testimone diretto, attento osservatore e giudice inflessibile.

È UN OTTIMO FILM questo << Finale di Partita >> di Michael Haneke. Perché non ci sono pause, appesantimenti, perchè tutto corre e fila liscio e in modo coerente dall’inizio alla fine. Haneke filma la propria personale Dissipatio Humani Generis con slancio e ritmo, riuscendo nello scopo. Come sempre divide. Come sempre affascina. Come sempre non delude. Il suo sarcasmo porta gli spettatori a sorridere se non a ridere e il racconto (a)morale mostra un ambiente che non solo è famiglia-luogo deputato per smascherare le contraddizioni della società- ma ci risulta quasi familiare. Insomma siamo a casa di Haneke dove Isabelle Huppert è lei in tutta la sua perfidia; una grandiosa spregevole signora, capace di determinare il destino altrui passando con noncuranza sopra gli affetti. Ma ci sono anche il chirurgo rampante Mathieu Kassowitz, simbolo della afasia sentimentale vissuta con la superficialità dello stupido e sua moglie Laura Verlinden che manovra la stupidità del marito tra un pallido interesse verso un figlio appena nato e l’assenza di slanci nel costruire qualcosa di concreto. Non può mancare il figlio-fratello Franz Rogowski che è l’emblema principe di questa decadenza borghese acclarata, uno che vive nella terra di mezzo tra la recita mal sopportata di un ruolo e la ribellione che non porta a nulla. È un mondo incatenato che gira a vuoto: ricerca del potere, assenza di sentimenti, esistenze inconsapevolmente sconfitte, in cui solo due sono le ottiche lucide, gelide: quella del capofamiglia in senescenza Jean Louis Trintignant e della nipotina tredicenne Fantine Harduin. Ovvero il magistrale marito di Amour, di cui il film è una sorta di sequel, e chi ha perduto l’innocenza da subito e nota-annotando-tutto. Sono loro due i capisaldi della narrazione di Haneke. Il vecchio e l’adolescente che scrutano e comprendono, che volteggiano attorno alla morte fisica quasi questa sia l’unico atto vitale rimasto per giustificare, per dare un senso a ciò che è andato in frantumi, che eticamente non esiste più.

CERTO è il solito Haneke che riporta in scena i suoi personaggi e li muoverà nei loro isterismi fino alla conclusione, fermandosi appena in tempo nel rimodellare a suo uso e consumo un finale nell’acqua allaMarco Ferreri con un accenno di corsa nervosa che non porta a nulla stile Fascino discreto della borghesia di Bunūel. Ma non è una colpa. Anzi. Happy End ha intuizioni geniali con un incipit che da solo vale il prezzo del biglietto, perfido come pochi: contiene da solo già tutto il film e il suo svolgimento. La forzatura semmai giunge dal ricorso a un nemmeno troppo velato discorso su profughi e clandestini che risulta abbastanza prevedibile, visto che il film è ambientato a Calais;è un appesantimento di trama inutile, una stonatura che pur non levando nulla all’armonia di Happy End nemmeno aggiunge qualcosa. Per il resto siamo in un cinema con la C maiuscola, dove Trintignant è un gigante e Harduin di una bravura sconvolgente quasi da riuscire a mettere a disagio lo spettatore. Penso sia ciò che Haneke stesso desiderava: modellare il proprio alter ego sullo sguardo adolescenziale ma profondo della dodicenne attrice belga. Volto dell’angelo sterminatore costretto a dover fare i conti con ciò che non riuscirà mai a sterminare.L’Happy End non è un finale: è lo stato di inconsapevolezza degli altri protagonisti del film. Così la disillusione di Michael Haneke diventa radicale, quasi beckettiana. All’uomo pensante non resta altro da fare che prenderne atto, registrare, osservare, sapendo che è già finita.