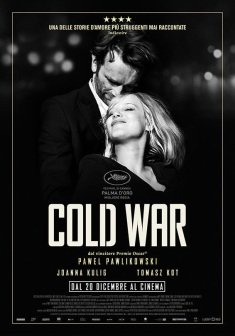

Per tributare un lungo applauso a Pawel Pawlikowski basterebbe la scena finale di Cold War, una delle migliori viste al cinema negli ultimi anni. Ma sarebbe ingeneroso ridurre il film vincitore del premio alla regia al festival di Cannes 2018 a una sola, seppure fondamentale e mirabile, sequenza. La realtà è che Cold War si inserisce alla perfezione nel solco che il suo autore aveva già tracciato in precedenza, raggiungendo il culmine con l’indimenticabile Ida che anche alla luce di quest’ultima fatica resta per il momento il film migliore dell’autore polacco. Per evitare fraintendimenti dico subito che Cold War è un’opera riuscita, bella e importante. Eppure non procura lo stesso coinvolgimento della precedente per il semplice motivo che la profondità del discorso di Ida qui non c’è. Quella che appariva in superficie una storia privata era infatti un grido di dolore e alla fine di speranza, un atto d’amore catartico- la mia recensione su questo blog all’indirizzo http://guido.sgwebitaly.it/articoli/ida-splendido-romanzo-per-immagini-sulla-catarsi-di-una-nazione/ – nei confronti della Polonia stessa. Il percorso tormentato di Ida era allegoria che conteneva significati politici ben precisi, riflessioni lontane dal banale sul comunismo, sugli errori commessi dai polacchi. Un mettersi di fronte allo specchio, spogliarsi, guardarsi nel reale per poter avanzare. in Cold War, invece, Pawlikowski opta per il percorso opposto. Parte dall’aspetto più smaccatamente pubblico, il regime comunista, per addentrarsi in una storia privata che sì contiene al proprio interno tutti i riferimenti metaforici legati al tema ma che corre il rischio nel suo svolgimento di essere più formale, di non incidere come quella di Ida, di ridursi a volte a uno splendido melò privo del pathos che aveva caratterizzato il suo predecessore. Probabilmente il motivo risiede nella dedica finale ai genitori del regista, le cui vicissitudini furono assai simili-con finale differente- a quelle dei due protagonisti di Cold War segnando la vita stessa di Pawlikowski, esule in Occidente dal 1971 al seguito della famiglia.

L’amore impossibile è quello degli esuli

Wiktor e Zula si innamorano, si perdono, si reincotrano per riperdersi nel nome di un sentimento che è legame ferreo ma che allo stesso tempo si tramuta in impossibilità. C’è un regime che opprime, eppure, quasi sia una contraddizione, l’amore sembra essere molto più libero sotto lo sguardo severo dei burocrati che quando si è nel cosiddetto mondo libero, a Parigi. Le barriere mostrate da Pawlikowski si trasformano a poco a poco in gabbie psicologiche private, individuali di entrambi i protagonisti. Esplodono le diversità anche culturali, di ambiente, di prospettive. Per giungere alla liberazione, proprio come in Ida, bisognerà attraversare l’incubo del ritorno, guardare in faccia e senza sconti le brutture, fallire, compiere il sacrificio e finalmente guadagnare assieme un’altra impossibilità: essere uniti per sempre nella terra di nessuno. Perché è questo che Pawlikowski vuole sottolineare: la vita dell’esule crea uno stato di quiescenza, di perenne attesa, di forzata indecisione. L’amore ne è la calamita: attira e fa esplodere il devastante stato psicologico di non sentirsi mai parte di ciò che ti circonda. Così gli amanti di Pawlikowski paiono più simili a Matsumoto e Sawako di Dolls di Takeshi Kitano che ad altri proposti recentemente dal cinema. È la sospensione che ne determina il percorso.

La musica che gira intorno

Più che in Ida, dove già si assisteva all’atto d’amore del regista per la musica e il jazz in particolare, a scandire ogni momento di Cold War e della dicotomia tra l’essere nelle radici o altrove è proprio la colonna sonora che qui diventa assieme a Wiktor e Zula -una prova attoriale di alto livello quella di Joanna Kulig e Tomasz Kot– la terza grande interprete del film. Il contrasto tra ciò che accade in Polonia e ciò che c’è al di fuori è forte, netto ed anche questo aspetto, inizialmente il primo collante tra gli amanti, serve a incrementare quel senso di smarrimento che coglie i due ogni qual volta si reincontrano. Ciò che prima determinava unione si trasforma in occasione per discutere, portare il privato tra le note, guastare, ribellarsi, contestare. Jazz per sentirsi parte del mondo per lui; jazz come diffidenza per la libertà che esprime per lei. La musica è anche l’artifizio usato da Pawlikowski per scansionare gli eventi, per caratterizzare i quadri scenici-l’arco di tempo coperto dal film va dal 1949 al 1964- mostrati nel formato quadrato 4:3 e connotati da uno straordinario bianco nero.

La perfetta esegesi della prima parte

La prima parte di Cold War è una strepitosa ricostruzione d’epoca e d’ambiente che proprio dall’aspetto musicale trae la propria forza. Come Wiktor gira per la Polonia innevata e desolata delle campagne e dei contadini alla ricerca dei suoni e dei canti popolari, così Pawlikowski si trasforma in esegeta, in un musicologo che vuole penetrare nell’anima più vera della propria gente. È uno spaccato documentaristico importante che dona molta forza al film, inserendolo in modo originale e non previsto per creare le basi di ciò che accadrà successivamente, quando la storia d’amore andrà a prendersi la scena. Il limite di Cold War risiede proprio nel rispettare le regole del melò, usando parecchi stereotipi- le feste , l’alcool, l’ambiente radical chic parigino- e non creando l’emotività necessaria per amare realmente i suoi protagonisti, per esserne conquistati. Una scelta probabilmente voluta, applicata con rigore per preparare quel finale che ribalterà tutto e che ci lascerà sospesi ma finalmente uniti ai due amanti nella loro terra di nessuno.