Kim Ki-Duk ci ha lasciato l’11 dicembre allargando quel vuoto che da un paio d’anni i suoi estimatori avvertivano come un peso. Il Prigioniero Coreano è stato l’ultimo suo film a essere distribuito in Italia con il tradizionale colpevole ritardo, due anni dalla presentazione alla Mostra di Venezia 2016. Per fortuna lo streaming in questi lunghi e disgraziati mesi ha offerto l’opportunità di riprendere a mano molti film sfuggiti ai più, di vederli o rivederli, di approfondirne il contenuto. È stato il caso appunto de Il Prigioniero Coreano che si inserisce nella cinematografia di Kim Ki-Duk in modo differente dalle opere precedenti. Tutto, infatti, in questa storia allo stesso semplice e assurda, scorre come fluido coerente dalla prima all’ultima scena, senza quelle accelerazioni, quella rabbia improvvisa e quelle intuizioni che facevano capolino nel cinema dell’autore asiatico e lo rendevano unico. È come se con Il Prigioniero Coreano, Kim Ki-duk avesse imboccato una strada nuova, più discorsiva ma non meno profonda, meno furiosa nella forma, meno allegorica, più votata a simboli riconoscibili, a una narrazione quasi occidentale. Credo-opinione del tutto personale già espressa su questo bloghttp://guido.sgwebitaly.it/articoli/pieta-caronte-di-kim-ki-duk/– che da Arirang in poi molto sia cambiato nella cinematografia del nostro ed è anche per questo che ritengo quel piccolo, dolente, lancinante mockumentary lo Stige attraversato da quel Caronte che è stata Pietà. Da allora in poi Kim è apparso in una veste nuova capace di non tradire le proprie origini ma di inserirsi in un cinema più lineare, più fruibile da parte degli spettatori meno abituati alla bellezza e alla complessità delle sue fasi precedenti.

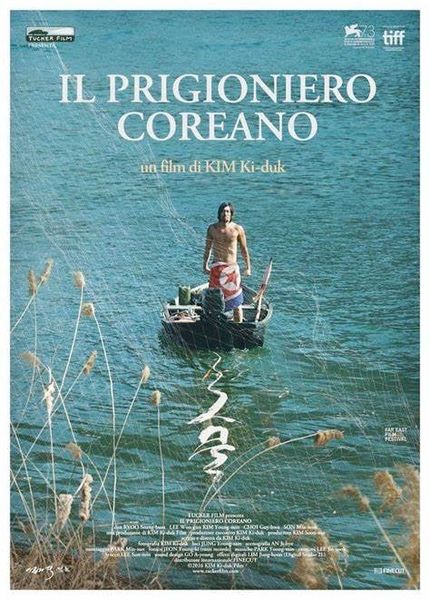

Il Prigioniero Coreano completa quindi l’evoluzione offrendoci un autore votato a una perfetta simbiosi tra racconto e immagine, in cui tutto è molto calibrato, dosato in un mix di suggestioni di ciò che Kim Ki-duk ci aveva offerto nella sua lunga lista di film precedenti. L’artista resta presente nell’ideazione e nelle intuizioni ma si mette in disparte a favore del professionista per confezionare l’opera: non è una critica ma il prendere atto di una maturità che nel 2016 Kim Ki-duk aveva ormai raggiunto, dopo essersi levato le scorie dei propri incubi, dei fallimenti, della propria disperazione. Il Prigioniero Coreano ha una trama, lo ripetiamo, semplicissima. Un pescatore che vive nel regime dispotico del nord Corea rompe il motore della propria barca la cui elica resta impigliata nella rete proprio a metà del confine acqueo tra le due nazioni. La corrente lo porta al sud, dall’altra parte, nell’altra sponda. Dove tutto per chi vive sotto regime è differente, sconosciuto, in cui la prima tentazione è quella di chiudere gli occhi, di attraversare Seoul da cieco per non vedere, per non poter avere memoria. Solo che non esiste Bengodi, la realtà che accomuna le due Coree è la paura, il terrore della parte opposta e da ciò scaturisce la violenza, comune denominatore che le rende tragicamente uguali nella sostanza e differenti nella forma. La situazione in cui viene a trovarsi il prigioniero Nam Chul si trasforma nell’allegoria di un intero popolo confinato sotto due bandiere, incapace di andare oltre l’ideale muro mentale che entrambe le parti sfruttano per alimentare il terrore l’una dell’altra. Nord e Sud vedono spie ovunque, producono incubi reciproci per aumentare l’incomunicabilità. Kim Ki-duk si fionda all’interno della storia con l’amarezza e il disincanto propri di chi può affidare le speranze solo alle generazioni future, simboleggiate dallo splendido finale in cui la figlia del protagonista opta per un simbolo concreto e non artefatto, povero ma autentico.

Film sul tradimento e annullamento delle radici, Il Prigioniero Coreano si affida a immagini care alla cinematografia di Kim. Ci sono le distese d’acqua e la barca solitaria proprie de L’Isola; le atmosfere nascoste della Seoul più reale e meno conosciuta di Bad Guy, le situazioni in cui il singolo coerente a se stesso e con la propria etica diventa suo malgrado merce di propaganda ,consapevole e disperato burattino impigliato nei fili della storia che non contempla l’individuo, i suoi sentimenti, gli affetti, i diritti ma lo usa solo per il proprio tornaconto. Dopo Il Prigioniero Coreano, Kim Ki-duk ha girato altre due opere, mai distribuite. Di fatto questa conclude la sua storia. Non è la sua migliore né quella che ha stuzzicato di più la sensibilità di chi scrive. Perché-repetita iuvant- l’artista ha giocato molto con il proprio passato , limitandosi a lasciar svolgere al professionista gran parte del lavoro. Manca infatti ne Il Prigioniero Coreano il colpo del genio che però riesce a consegnarci un film di forte impatto e una scena, questa si geniale, che resterà impressa più delle altre: il voler chiudere gli occhi da parte del protagonista per non voler vedere cosa c’è dall’altra parte. Ecco basta gustarsi quella lunga sequenza per il centro di Seoul per poter comprendere cosa ha perduto il cinema quando Kim Ki-duk in un giorno di dicembre di un anno schifoso se ne è andato per sempre lontano dalla sua patria e da tutti noi.