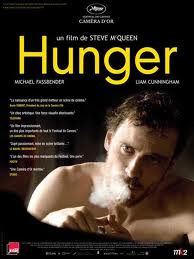

PERSONE BATTONO RUMOROSE la loro protesta in un locale chiuso, forse un carcere. Stop. Un lavandino; acqua che scorre. Un uomo si lava le mani. Se le guarda. Sono piene di ferite recenti.Stop. L’uomo si abbottona la camicia, soddisfatto. Stop. Mani gli servono il breakfast. Stop. Sottili briciole di corn flakes scivolano sul tovagliolo. Stop. La mano le accompagna verso il pavimento.Stop. Rivediamo l’uomo uscire di casa, aprirne il cancelletto, dare un’occhiata alla strada che discende verso un panorama di altre case e sale in lontananza verso colline verdastre. Si china, controlla la propria automobile mentre sua moglie dalla finestra lo osserva con apprensione. Per un altro giorno ancora le bombe lo hanno risparmiato. E’ già in questa scena iniziale che si nota tutta la grandezza di Steve McQueen nel film che nel 2008 gli permise di vincere la Camera d’Oro al festival di Cannes come opera prima. Perché l’autore per essere tale deve applicare una lezione non scritta: indicare chiaramente allo spettatore o al lettore dove ci troviamo. Fornirci indizi. O al contrario non offrircene alcuno, ingannarci. Mai stare nel mezzo del cammino. McQueen fa l’uno e l’altro: ci indica che siamo in territorio di guerriglia, di paura, terrore ma non ci dice da che parte sta quell’uomo mostrato. Sembrerebbe l’eroe di << Hunger>>, invece no, non è lui. Lo capiamo appena attraversa gli spogliatoi del carcere nel quale lavora. E’un portachiavi che reca lo stemma dell’Union Jack quello che penzola dalla serratura dell’armadietto.L’uomo è il picchiatore del carcere; quelle ferite alle mani sono figlie della sua violenza, del suo mestiere. Quegli occhi che guardano assenti nel vuoto mentre lui fuma una sigaretta, nei momenti di libertà, ci parlano di tensione, di domande forse morali, di impotenza. Siamo a Long Kesh nel 1980. Nel carcere troviamo giovani che vivono in condizioni mostruose. Stanno protestando. Rifiutano le divise carcerarie perché appartengono all’Ira, chiedono lo status di prigionieri politici. E non mollano. Entriamo a poco a poco con McQueen nella storia di quei lunghi e infelicissimi mesi, nella parabola umana di Bobby Sands, il ragazzo che da lì a poco diventerà il simbolo stesso della lotta di liberazione nordirlandese. Ne seguiremo l’improvvisa apparizione, la sua volontà di iniziare un mortale sciopero della fame che condurrà alla fine lui stesso alla morte assieme ad altri nove attivisti. Ma questa è la storia scritta dai libri. <<Hunger>> ce la ripropone in presa diretta, con l’orrore disegnato sullo schermo, la devastazione dei corpi, lo shock negli occhi dello spettatore.

QUATTRO anni prima di <<Shame>> Steve McQueen ci aveva quindi già offerto una prova <<provata>> del proprio talento. Ma l’ottusa categoria dei distributori italiani-quelli che troppo spesso sono impegnati con le loro tabelle a fare i conti ideali degli incassi e a indirizzare il gusto del pubblico- ha dovuto attendere tutti questi mesi e il successo del regista inglese per proporlo in sala. Per chi ama il cinema e non le scemate che ci vengono propinate con sempre maggiore facilità e dabbenaggine questo sì che è devastante, non <<Hunger>>. Perché si tratta di un film durissimo nel quale McQueen sembra proporci un’autentica via crucis che molto ha da spartire con la sua più recente pellicola. Là, in <<Shame>>, il parossismo del sesso nasceva dal vuoto disperato delle metropoli ballardiane che contengono l’individuo conscio della propria condizione. Qui il cammino verso la morte è coscienza piena, autolesionistica secondo la pragmatica, per affermare un’idea. Anche in << Hunger >> esiste come ne << Il primo uomo>> di Gianni Amelio, la figura del singolo che incede sulla storia attraverso sé stesso. Qui però la determina con extrema ratio, come scelta finale autoimposta. Bobby Sands per McQueen è un Cristo laico che ha perso la fiducia non nella politica, ma in coloro i quali la rappresentano, gli inglesi con le loro promesse al vento e i nordirlandesi stessi con il loro bla bla che si trasformano in compromesso e fatale accettazione dello stato delle cose. Lasciarsi morire di fame per cambiare la storia. Questo è Sands.

E’UNA MANO d’autore che fa il film, piaccia o non piaccia. L’orrore, lo schifo, la nausea, il mostruoso della condizione umana sono i contenuti non gli ingredienti del film. Steve McQueen ce li serve in modo raffinato con quella sua cura maniacale per l’inquadratura delle piccole cose, dei particolari- un iperealistico portacenere di carta pesta, le sigarette fatte con pagine della bibbia, le ferite, le mutilazioni, le unghie annerite, la sporcizia, l’urina che cola dalle fessure delle porte, le piaghe lenite, l’anoressica decomposizione progressiva del corpo di Sands durante i sessantasei giorni dello sciopero della fame- , con il rumore assordante della violenza fisica e il silenzio complice fatto di sguardi e pochissime parole tra i detenuti. Non c’è compiacimento, non c’è la voglia di servire un grand guignol. Semmai di grand guignol morale si tratta. Con << Shame>> c’è un’altra correlazione: McQueen adora seguire corpi nudi per mostrarci la loro anima, l’essenza finale. E’l’immagine che scrive il testo, quasi ci fosse nell’idea originaria del suo modo di fare cinema quella di conservare solo le parole che servono, lasciando alla camera che riprende il compito di suggerire nella nostra testa tutte quelle che non si odono, ma che si avvertono; pesanti come mattoni. E’un cinema tutto suo che per esteriorità ha colori e modi di ripresa che rammentano- l’ho già scritto a proposito di Shame ed è un mio trip istintivo- Rainer Werner Fassbinder, dove la violenza del mostrato assume il tono della dolcezza, della compassione, della compartecipazione, senza buoni, senza cattivi, ma con uomini al centro della loro tragica commedia.

L’EROE di questo magnifico film è ancora una volta Michael Fassbender, all’epoca attore di belle speranze e del tutto sconosciuto ai più. Un attore già fatto, completo. Lo vediamo nel pieno della sua vigoria, lo troviamo ridotto a uno scheletro in grado di parlare con i suoi occhi cerulei, di esprimere con quelli e con la fisicità perduta i motivi del suo gesto, di calarsi in toto nella parte di Bobby Sands. Proprio come un cristo perché è sulla crocifissione che verte l’unico dialogo autentico del film, quello in refettorio tra Fassbender e il prete che viene a trovarlo. I due si confrontano, non si trovano d’accordo in una lunghissima sequenza a camera fissa, posta in lontananza, discreta come sa essere l’orecchio di chi ascolta ma non vuole intervenire e medita assieme ai due personaggi. Nel colloquio lo spettatore conosce Bobby Sands nel profondo, cerca di comprendere i motivi della sua scelta. Che li approvi o no non è importante. Come dirà Fassbender il rispetto si trova nel momento in cui decidi di agire, di fare la cosa che ritieni giusta nel momento, non curandoti di ciò che possono dire le convenzioni. E dalla sala non si vorrebbe mai uscire per questo modo di fare cinema così ipnotico che potrebbe anche apparire furbo ma che in realtà sta regalando all’Europa un regista e un attore come ne nascono, direbbero i vecchi, ogni vent’anni. Con buona pace dei distributori italiani, che un rischio non lo prendono mai a meno di improvvise illuminazioni. Ma è merce rara. Questa volta è toccato alla Bim che sentitamente ringraziamo.