NON SO quale sia il segreto del cinema e in definitiva della cultura statunitense nel saper leggere i propri buchi neri, le debolezze, le nefandezze che hanno causato disastri sociali. Nel saperli descrivere con leggerezza mai superficiale; anzi affonda, si pone domande alle quali cerca di offrire adeguate risposte. Parlare, per esempio, della seconda grande crisi di Wall Street, quella che coinvolse le principali banche d’affari del mondo, che provocò effetti globali tra la fine del 2008 e l’anno seguente non è cosa semplice. Troppo recente la ferita per non esserne ancora coinvolti- ripercorrere un fatto al cinema come in narrativa è sempre meglio farlo quando le foto sono ingiallite e il terzo occhio ha maggiori capacità di osservazione- troppo forte la tentazione dall’ottica europea di esprimere giudizi definitivi. C’è chi tratta questi fatti sfruttando la narrazione a tema: voglio arrivare a dimostrare una mia tesi e quindi non mi sposto fin dall’incipit dalla idea di dividere i buoni dai cattivi, usando un falso bilancino per far prevalere la tesi che mi frulla nel cervello. C’è chi si limita alla cronaca, illudendosi di mostrare una piatta verità. C’è infine chi butterebbe tutto in burletta per riderci sopra ma senza alcun effetto collaterale. Il cinema statunitense invece è sempre spinto da una doppia ansia: cercare di comprendere i perché e i per come rendendoli però accessibili al numero più vasto di persone. Non selezionando a priori, non dividendo gli spettatori sapendo che all’eventuale separazione ci penserà poi il gusto individuale, l’esperienza, la conoscenza, la capacità di assorbire ciò che viene mostrato. È la profonda << democrazia >> scopica che da sempre caratterizza l’industria cinematografica americana, anche nei suoi autori più spinosi e problematici, al di là di qualche rara eccezione. Questa mancanza di << birignao >>, di ansia da preselezione, fa sì che anche un regista di commediole di serie C-di cui mi nutro nei passaggi televisivi- come Adam McKay possa girare un film su un tema spinoso, quasi incomprensibile per chi non ha dimestichezza con azioni,titoli,obbligazioni, mutui prime, subprime,cdo etc, e renderlo non solo digeribile ma profondo e divertente come pochi altri. Senza mai perdere di vista l’intelligenza della propria proposta. Questo è in sintesi THE BIG SHORT che i titolisti italiani hanno tradotto in LA GRANDE SCOMMESSA.

A DIFFERENZA di altri autori che l’hanno preceduto nella descrizione di quegli anni- si pensi a Scorsese o a Chandor– McKay prende di petto la questione: il regista e gli sceneggiatori avevano di fronte un libro conosciuto più dagli economisti o dagli esperti di finanza che da altri: The Big Short di Michael Lewis, che raccontava attraverso le gesta e le parole di Michael Burry come questo trentasettenne fosse riuscito dapprima a intuire e poi a scommettere contro quello che lo stesso mercato finanziario proponeva negli Usa: titoli spazzatura, ricoperti come fossero scatole cinesi, da falsi titoli ai quali le agenzie di rating, colluse con le banche, assegnavano le famigerate tripla o doppia A, delle quali credo ognuno abbia sentito parlare e senta parlare ancora adesso. Cosa succedeva nel folle e sregolato marasma finanziario degli Usa? Che questi titoli avevano quotazioni di borsa impressionanti ma che al loro interno contenevano il nulla. Si alimentavano attraverso la concessione senza garanzie di mutui a chiunque li richiedesse e si autogarantivano a loro volta mediante un complesso gioco di incastri, assicurazioni e riassicurazioni naturalmente a favore delle banche che li avevano emessi. Burry fu il primo a comprendere che l’apparente status quo che voleva tutti felici e contenti prima o poi si sarebbe fratumato. Così cercò di convincere alcuni investitori a far confluire nel proprio fondo Scion il denaro sufficiente per puntare contro questa spazzatura travestita e vincente sul mercato, ottenendo in caso di successo, un colossale rimborso dalle banche d’affari con le quali si era impegnato a offrire garanzie. Per la cronaca Burry era entrato nel mondo della finanza dalla porta di servizio: nel suo quotidiano era medico e si divertiva nel tempo perso a curare un blog amatoriale che poi l’avrebbe fatto entrare in quell’universo. Guarda caso un altro << uomo qualunque >> americano capace, a 37 anni, di essersi fatto beffe di un sistema e di avere alla fine chiuso il proprio fondo con un guadagno personale di oltre 100 milioni di dollari e altri 700 per chi lo aveva, con molti dubbi, seguito. Ma il film di McKay allarga l’orizzonte: per raccontare quel periodo si affida ad altri personaggi coinvolti nella grande scommessa. C’è il finanziere Steve Eisman, il cui nome è stato modificato in Michael Baum, assieme ai ragazzi che lavoravano per lui; c’è il broker della Deutsche Bank Greg Lipmann, ci sono due ragazzotti che quasi per gioco dalla lontana provincia americana si sono costruiti una fortuna con titoli di bassa levatura e il loro mentore Ben Hockett, un ex finanziere ritirarosi a vita privata e salutista. Tutta realtà, tutto vero, nessun romanzo. McKay racconta come andarono realmente le cose ed è il modo con il quale realizza il film che rende l’esperienza de La Grande Scommessa indimenticabile per chi ama il cinema. Perché invece di limitarsi al resocontino prende il toro dalle corna. Non ci gira attorno. Lo romanza a modo suo.

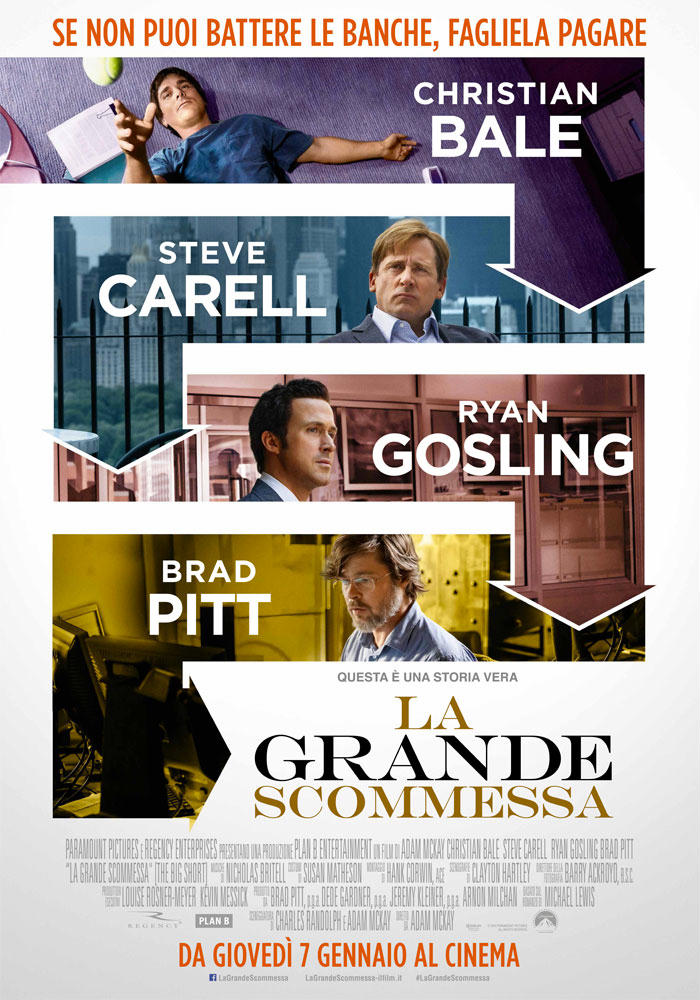

COME SPIEGA l’economia al pubblico? Semplice, facendo parlare, guardando in macchina, in alcuni fasi salienti del film vari personaggi pubblici. Non economisti: una delle più belle attrici, guarda caso l’interprete di The Wolf of Wall Street, Margot Robbie, lo chef stellato Anthony Bourdain– che spiega i famigerati CDO paragonandoli agli ingredienti della zuppa di pesce- una cantante di grido e uno studioso comportamentale. L’economia ridicolizzata tra un bicchiere di champagne, una preparazione culinaria e il tavolo del casino. Sono tre siparietti illuminanti che danno allo spettatore l’esattezza di ciò che nel film autentico stanno vivendo i protagonisti. Ognuno dei quali è seguito nelle proprie imprese, analizzato nella psicologia, esaltato da battute mai banali, dagli sguardi, da ciò che si portano appresso, dal loro grado di morale. E gli attori si sottomettono a questo gioco pirotecnico con allegria, professionalità, partecipazione. Il cast stellare non fa che aumentare i giri di giostra e la gioia di essere là, dentro lo schermo con tutti loro. Perché quando appare Christian Bale con il suo occhio di vetro, i tic, la sua asocialità dovuta ai traumi infantili, il suo sentirsi provvisorio, il suo suonare la batteria e avere lo sguardo capace di leggere numeri e cifre quasi in modo autistico non si può rimanere insensibili. Ricevere la conferma che dopo Foxcatcher Steve Carell è uno dei grandi attori contemporanei è pura gioia.Il sapere che Ryan Gosling è ancora capace di trasformarsi, qui è in versione ironica, e che Brad Pitt, coproduttore del film a dimostrazione di sensibilità non comune, sa anche farsi da parte all’occorrenza per non rubare la scena altrui, è arma ulteriore de La Grande Scommessa.

L’ANNO CINEMATOGRAFICO con La Grande Scommessa è iniziato davvero bene: la particolarità del film, infatti, sta nel suo equilibrio che solo all’apparenza sembra non esserci, perché lega e slega il tempo, salta da una parte all’altra. In realtà tutto è calcolato come una pozione da farmacista: McKay descrive i propri personaggi con poche ma essenziali sottolineature. Di ognuno riusciamo a sapere tutto senza quasi accorgercene. Ed è un grande merito. E mai nel film si ha l’impressione che il regista dimentichi il dramma che quella folle corsa all’arricchimento artificiale e il successivo tracollo procurarono alla nazione. La scena nella quale i due ragazzi entrano da Lehman Brothers, dove si si sta verificando il fuggi fuggi generale e la gente si ritrova licenziata, è emblematica. Penetrano in una delle roccaforti mondiali della finanza, da dove qualche mese prima erano stati allontanati, e invece di trovare un mondo magico osservano solo scrivanie vuote e monitor che producono grafici disastrosi. La battuta che descriverà il loro stato d’animo è l’essenza stessa del film. Sono in un tragico gioco di bambini. C’è anche il risvolto morale senza necessità di impartire lezioni: nessuno dei protagonisti dell’una o dell’altra parte è marcio. La loro avidità discende dalla sete di rivalsa o dalla lucida analisi dei numeri. C’è chi si tirerà indietro, chi come il personaggio di Carell-il più moralistico- resterà dentro quel sistema che lo rende infelice, per combatterlo e perché come dice la sua compagna Marisa Tomei lui può star bene solo se si sente infelice, anche sbagliando consapevolmente da quale parte stare. McKay, proprio quello di I poliziotti di riserva, narra quegli eventi restando lontano dai soliti cliché: non c’è per esempio il mondo dorato che come un refrain musicale altri film del genere ci hanno propinato. Non è centrale. Si vede in sottofondo, è appena accennato. Non interessa, non fa parte della trama. Il regista non si cura nemmeno di lanciare accuse o visioni più o meno politiche. Per fortuna si esime dalle reprimende alla Moore riuscendo però a mettere in ridicolo la spaventosa superficialità del mondo finanziario. Veste il dramma con il sorriso e prende a sberleffi un sistema intero, le connivenze della politica, l’avidità dell’individuo. Spiegandoci, con chiarezza e semplicità, ciò che una marea di economisti hanno cercato di illustrarci e che ancora non comprendevamo. Grazie a The Big Short sappiamo cosa sono i prime, i subprime, i cdo. E di quanto l’uomo sia destinato a restare in balia dell’assurdo gioco dei numeri, di chi li crea e li distrugge.